久しぶりに読書をしたい、でもどの作品を手にしたら良いのか分からない**―。**もしそんなNOWH読者がいたら、いま一番自信を持っておすすめできるのが、金原ひとみが作家生活20年にわたって書き継いだエッセイと掌編小説を収録した『踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君』(朝日新聞出版)だ。

ここでは近年の金原作品についても触れつつ、本書の魅力を紹介していく。

作家生活22年目を迎えた、金原ひとみの現在地

金原ひとみと聞いて、彼女のデビュー作かつ芥川賞受賞作である『蛇にピアス』(集英社文庫)を頭に浮かべる人が大半だろう。

そして、そのあらすじから「難解な作品を書く作家なのではないか?」と尻込みしてしまい、彼女の作品を読む機会を逃している人も少なからずいると思う。

しかし、ここ数年、彼女が発表してきた作品はポップといえるものも多いのをご存じだろうか。

例えば、陽キャな中学生の青春と成長を描いた『腹を空かせた勇者ども』(河出書房新社)。

食事から着るものにはじまり、生活そのものをルーティン化することによって心の安寧を維持している45歳の主人公が、同じ出版社に勤めるホスクラ通いの20代パリピ編集者と出会ったことで自分らしさを取り戻していく『ナチュラルボーンチキン』(河出書房新社)。

40歳の波那と、初対面にして波那に「俺らマブになろうぜ」と言い放つアッパーでエネルギッシュな53歳の義母・張子による、世の嫁姑関係のイメージをひっくり返すハッピーで破天荒なドラマに元気をもらいつつ、二人の女性としての生き様に心を揺さぶられる『マザーアウトロウ』(U-NEXT)。

もちろん今年11月に第79回毎日出版文化賞を受賞した、ある性加害の告発をきっかけに、加害者、被害者、その家族や周囲の日常が複雑に絡み合い、うねりはじめる壮絶な人間ドラマを描き出した『YABUNONAKA**―ヤブノナカ―**』(文藝春秋)も、社会や価値観が猛スピードで日々アップデートされていく現在を生き抜く上で読んでおきたい作品だ。

とはいえ、久しく読書から遠ざかっていた人に〈読書リハビリ〉の一冊目として**―そして30代から40代の女性なら、共感できるポイントが絶対にあると言い切れる作品として―**おすすめしたいのが、冒頭で触れた『踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君』。

何せこの作品集、誰かの娘として、誰かの妻として、誰かの母として、そして一人の作家として、金原ひとみが生きてきた人生が凝縮されているともいえる一冊なのだ。

『踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君』の魅力

全55編のエッセイと掌編小説が収録された『踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君』。3つの章からなる本書は、2023年に朝日新聞への掲載後、SNSで拡散されて大きな話題となったエッセイ「『母』というペルソナ」からなる第1章で幕を開ける。

「子供を産む前の自分」と邂逅した瞬間を切り口に、作家デビュー4年目の24歳での出産、産後うつによる苦しみ、壮絶なワンオペ育児の中で感じた閉塞感と孤立感、「母」という仮面を押し付けてくる社会のあり方への疑問を投げかけるこのエッセイは、母親のみならず女性であれば共感を覚えずにいられないエッセイであると同時に、現在の金原のことを知るこの上ないイントロダクションとなっている。

続く第2章では、2004年から2025年にかけて、さまざまな媒体で掲載されたエッセイや掌編小説が発表順に並ぶ。

作家デビューをして間もない頃の日々、甘くも苦い恋愛、育児をしながらの執筆生活、幼い娘たちとのパリでの孤軍奮闘の暮らし、異国で芽生えた友情、娘たちの成長、婚姻関係の破綻、そして念願の離婚と、作家であり一人の人間である金原の生き様をまざまざと見せつける。

執筆時の彼女と同じライフステージに立っていて、何か悩みを抱えている読者は、きっと彼女の生き様に共感するだけでなく、背中を押してもらうこともあるはずだ。

特に離婚が成立した日のことを描いた多幸感あふれるエッセイ「ニコール・キッドマンの初恋」と、離婚による名義変更の手続きをすることで新たな自分がインストールされた気持ちになる瞬間を描いた掌編小説「Well come」は、現在パートナーとの関係で苦しんでいる人に間違いなく勇気を与えてくれるだろう。

そして本書のために書き下ろされたエッセイ5編からなる第3章。金原が自身のインスタグラムで「20年分は前菜、書き下ろしがメイン、読後に残るものがデザート、というイメージで読んでいただければ」と綴っているだけあり、この第3章だけでも実に読み応えのある内容となっている。

「小説と出会ったこと、恋愛をするようになったこと、母親のいる家を出たこと、この三つによってずいぶん生きやすくなった」という金原が、希死念慮に苦しんでいた一人の少女からいかにして自分の人生を切り開いていったかを振り返る第3章は、金原の42年分の人生がギュッと凝縮されていると言っても過言ではないし、まるで一本のドキュメンタリー映画を観ているような気持ちにさせてくれる。

また同じく第3章中にある「私は書いたから生き延びて、書いたから育児を全うできて、書いたから今も書いていられる」というテキストは作家としての力強いステートメントのようにも受け取れ、働く女性として共感すると同時に、かつて何かを読んだり書いたりすることに夢中になった経験がある人であれば、心の友と再会したような気持ちになれるだろう。

自分と対峙する行為としての読書

『踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君』の冒頭に収録されている「『母』というペルソナ」「部屋運は変わらず」「死後に求めるもの」の3編は、出版社のサイトの作品紹介ページにて試し読みができるので、少しでも興味を持ってもらえたなら、まずは読んでみてほしい。そして自分に合いそうだと思ったら、ぜひ本書を手に取ってもらいたい。

ボリュームとしては290ページ弱あるので、読み切れる自信がない人は、目次で気になったタイトルのエピソードから啄むように読み進め、読むという行為に慣れたら冒頭から読み直すというスタイルで読んでも良いかもしれない。

何せどのエッセイも掌編小説も何度読み返しても心を惹かれるだけでなく、金原のことを知れば知るほどにそれぞれの作品の深みを味わえるようになるからだ。

そして、もし無事に本書を読み終えることができたら、前述した近年の金原作品も手に取ってもらえたら、レビュアー冥利に尽きる。

なお、本書の中で金原は、読書についてこんなことを書いている。

「生きることは、謎という海に身を投げ出すことだ。(中略)読書というのは、そんな果てしない謎の中に生きる自分自身と向き合う行為ではないだろうか。謎を解くため、答えを探すため、そして何よりも謎の中に生きる自分の輪郭をしかと見極めるため、人は本を読むのではないだろうか。」(「ガブリエル・シャネルをめぐって」より)

何もかもが思い通りにいかないのが人生というもの。しかし、先人たちが本の中に残してきた言葉には、人生を生き抜く知恵にはじまり、今の自分に足りないことが何かを気づかせてくれる助言があふれている。

時に自分と対峙させてくれるだけでなく、人生の航路を照らすさまざまな言葉と出会わせてくれる読書という習慣を『踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君』をきっかけに、ぜひ取り戻してみてほしい。

そして、金原ひとみという稀代の作家と同時代を生きていることの喜びにぜひ打ち震えていただきたい。

(書籍クレジット)

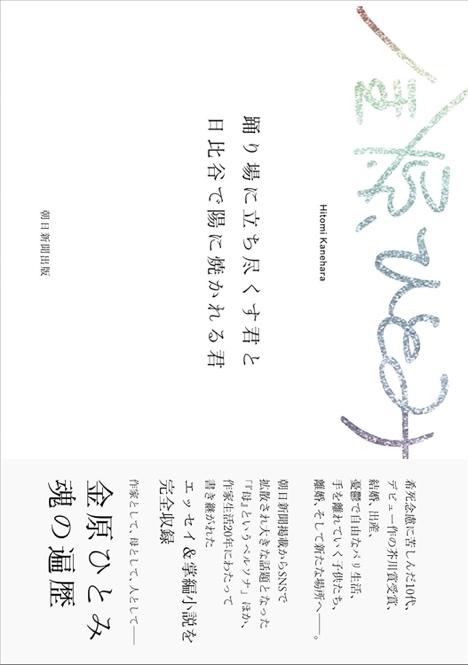

『踊り場に立ち尽くす君と日比谷で陽に焼かれる君』

著者/金原ひとみ 価格/¥1,980 発行/朝日新聞出版