プレバイオティクスの基礎知識と、40代の腸に起こること

研究データでは、プレバイオティクスは「ヒトが消化できないが、腸内細菌が発酵でき、特定の有益菌を選択的に増やして、宿主の健康に役立つ成分」と定義されています。代表例はイヌリン、フラクトオリゴ糖(FOS)、ガラクトオリゴ糖(GOS)、レジスタントスターチ(難消化性でんぷん)など。いずれも自然の食品に含まれており、サプリメントとしても流通しています。プロバイオティクス(生きた菌)との違いは、菌そのものか、その“えさ”か。菌×えさの掛け算は相乗効果を生み、シンバイオティクスと呼ばれます。[3,6]

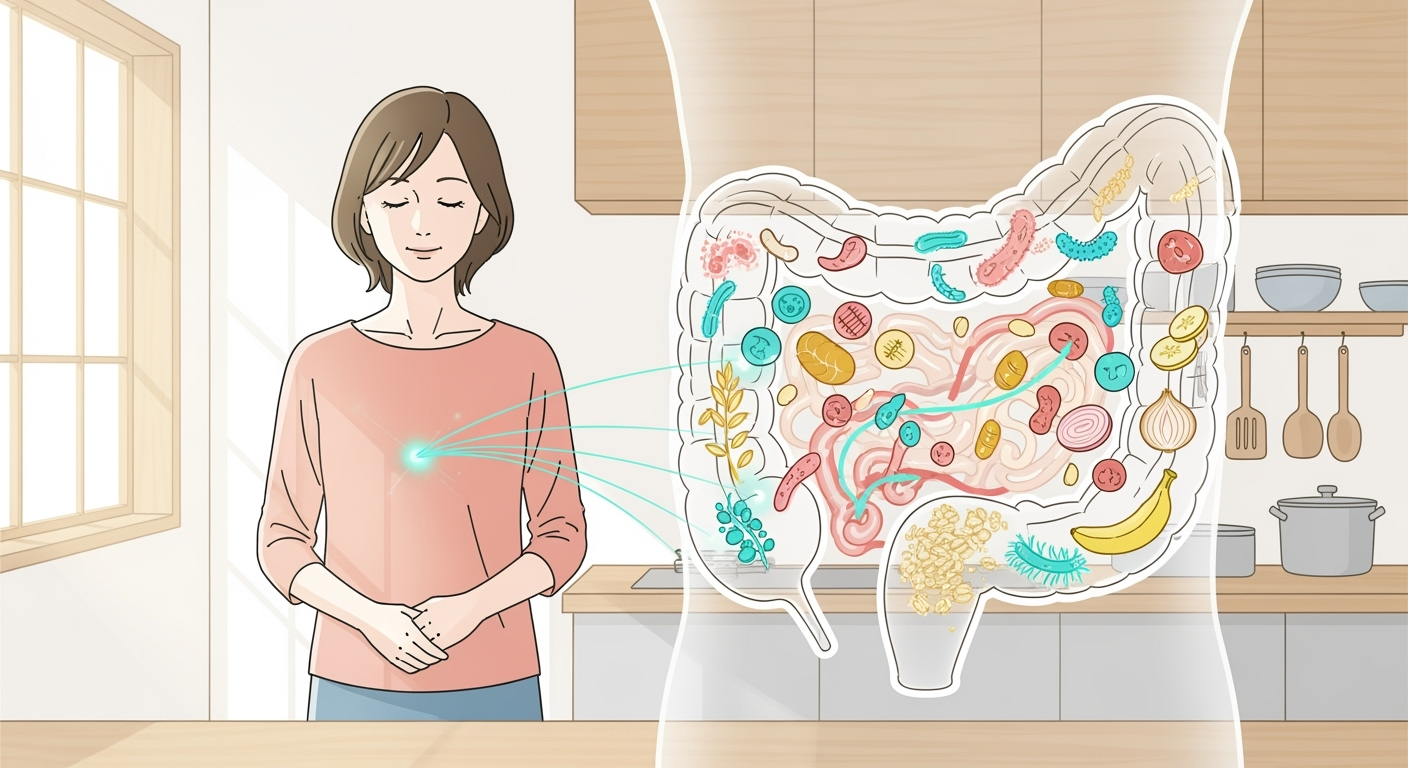

40代の腸で起きやすいのは、排便リズムの乱れ、ガスの増加、食後のだるさ、睡眠の浅さといったささやかな変化の積み重ねです。エストロゲンの揺らぎや活動量の低下、食事タイミングの不規則さがからみ合い、腸内細菌の多様性が目減りしやすくなります。医学文献によると、プレバイオティクスを2〜4週間続けると、ビフィズス菌の増加が観察される報告があり、同時に発酵で生じる短鎖脂肪酸(酪酸など)が腸の蠕動や粘膜バリア、エネルギー代謝・満腹感シグナルに関与します。[2,4]つまり、華やかな“腸活”に飛びつくより、台所で日々の“えさ”を絶やさないことが、静かで確かな一歩になります。

プロバイオティクス・発酵食品との付き合い方

ヨーグルトや味噌、キムチのような発酵食品は、腸にとって心強い味方ですが、毎日同じものだけでは“住民”の顔ぶれが偏りがちです。そこで登場するのがプレバイオティクス。たとえばヨーグルトにバナナやオートミール、きなこを合わせれば、乳酸菌とその“えさ”が同時に届き、腸内での定着や活性が後押しされます。一品を増やすのではなく、組み合わせを変えるという発想が、忙しい朝にもフィットします。[6]

どれくらいで変化を感じるのか

研究データでは、FOSやGOSなどを1日3g程度から導入し、2〜4週間の範囲で観察すると、ビフィズス菌割合や便通指標(頻度・性状)に有意な差がみられた報告があります(便秘傾向者で効果が出やすいという層別解析もあり)。もちろん個人差はあり、初期はお腹の張りを感じる人もいます。重要なのは、少量からゆっくり増やす漸増と、水分と一緒に摂ること。そして、食物繊維の一種である以上、全体の食物繊維目標(女性で18g/日)に近づくほど、腸内細菌の“食卓”は豊かになります。[2,1]

摂り方の原則:量・タイミング・食べ方のデザイン

プレバイオティクスは薬ではなく食品成分です。だからこそ“いつ・どのくらい・何と一緒に”の設計が結果を左右します。結論はシンプルで、最初は1日3〜5g、朝食か昼食に固定し、食事から優先して取り入れるという三本柱です。[2]

1日の目安量と漸増のコツ

はじめの1週間は、バナナなら小1本、オートミールなら30g、玉ねぎなら1/4個、納豆なら1パックといった“台所単位”を目安にしながら、プレバイオティクスに富む食材を1食に集め過ぎないよう散らします。お腹の張りが気になる日は無理をせず、同じ食材でも量を半分にして様子を見るのが長続きの秘訣です。2週目からは、朝食のヨーグルトにきなこ小さじ1を足したり、昼のスープに玉ねぎや大麦を少し多めに入れたりして、合計で“前週より少しだけ増やす”を繰り返します。サプリで補う場合も、いきなり推奨量の上限にせず、添付スプーン半量から。水か温かい飲み物と一緒にとると胃腸の違和感が出にくくなります。[2]

食事から摂る:身近な食品で“えさ”を絶やさない

特別な食材を探すより、今ある定番を少しだけ変えるのが続くコツです。朝はバナナとヨーグルトにオートミールをひと握り混ぜ、きなこをふわっとかけるだけで、FOSやGOSとレジスタントスターチが一皿にそろいます。昼はサラダの葉物を減らしても、玉ねぎ、きのこ、豆類、もち麦入りのご飯やパンを合わせれば、プレバイオティクスの質がぐんと上がります。夜は炒め物の油を控えめにし、蒸し煮にして甘みを引き出すと、玉ねぎや長ねぎに含まれるイヌリンが食べやすくなります。**“少しずつ、しかし毎日”**が腸には最も効きます。[3]

サプリを選ぶときの視点

もし食事だけで難しい日が続くなら、イヌリン、FOS、GOSなど単成分のサプリを“補助輪”として短期間使うのも手です。味や溶けやすさ、胃腸への刺激性がわずかに異なるため、最初は少量パックで相性を確かめるとストレスが減ります。お腹が張りやすい人や過敏性腸症候群の傾向がある人は、低FODMAPの範囲で少量から。薬を服用中なら、食後に分けて摂るなどタイミングを安定させると体調変動を読みやすくなります。[2]

1週間の実践プランと、からだのサインの読み方

完璧なメニュー表より、生活に馴染む“流れ”の設計が鍵です。たとえば在宅勤務の多い週なら、月曜は朝のヨーグルトにきなこを足す、火曜はバナナを半本添える、水曜はオートミールをスープに入れる、木曜は玉ねぎを多めに使う、金曜は豆乳ラテにGOSを小さじ1/2混ぜる、土日は外食に合わせてサラダに豆をプラスする、といった具合に“毎日何か一手”を入れます。増やすのは量より回数。同じ食材を続けても構いませんが、2〜3日に一度は入れ替えると、腸内細菌の“多様性”が保たれます。

朝・昼・夜のどこで摂るかは、体調のリズムで決めると無理がありません。便意が朝に来やすい人は朝食で、日中にガスが気になる人は昼食で、夜の過食を抑えたい人は夕方の補食で。決めた時間帯を2週間は固定すると、腸の学習が進みます。炭水化物、たんぱく質、脂質のバランスが崩れると、せっかくのプレバイオティクスも活かしきれません。たとえば、もち麦ご飯と豆腐味噌汁、焼き魚と蒸し野菜、というように“主食・主菜・副菜”の骨格の中にプレバイオティクス食材を忍ばせると、消化も安定します。

変化を測るミニ指標

体感だけに頼らず、2週間は簡単なメモを残すと変化が見えます。便の回数、形、色、におい、ガスの頻度、食後の張り、睡眠の質、朝の目覚めを一言で記録するだけで十分です。張りが強い日は水分を増やすか、発酵が強い食材(玉ねぎや豆類)の量を半分に。反対に変化が乏しい日は、きのこやオートミール、冷やご飯など“別タイプ”のプレバイオティクスを選ぶとスイッチが入ることがあります。週に1回は体重ではなくウエストの締め付け感や夕方のむくみ具合を確認すると、炎症や腸内発酵の落ち着き具合の手がかりになります。

よくある疑問と安全性の話

まず「プレバイオティクスは摂りすぎると太るのでは?」という不安について。プレバイオティクスは腸内で発酵され、短鎖脂肪酸という代謝に役立つ物質を生みます。これらは大腸のエネルギー源になり、食欲や血糖のコントロールにも関わるので、適量なら体重管理を後押しする可能性が示唆されています。[4]

「ヨーグルトだけで十分?」という問いには、半分正解、半分惜しいと答えたいです。乳酸菌やビフィズス菌を含む食品は良い土台になりますが、菌が元気に働くには“えさ”が必要。同じ一杯のヨーグルトでも、きなこやオートミール、バナナと一緒なら、腸内での働きは一段ギアが上がります。[3,6]

「ガスや張りが心配」という声には、漸増と分散が解決策になります。量を半分にし、食事に混ぜて摂る、水分を足す、夜ではなく朝〜昼に回す、といった調整で多くは落ち着きます。症状が長引く場合や強い腹痛を伴う場合は、無理をせず中止して医療機関に相談してください。プレバイオティクスは食品由来の成分で、FOSや各種オリゴ糖は広く消費されていますが、体調や薬との相性に配慮する姿勢は大切です。[3,2]

最後に「何を買えば正解?」という迷いには、原材料名がシンプルで、どの成分が何グラム入っているか明記され、メーカーが摂取目安を示しているものを選ぶと、からだの反応を比較しやすくなります。短期間で“効かない”と判断せず、2〜4週間の同条件トライで見極めていきましょう。[2]

まとめ:毎日の“えさ”が、静かに未来を変える

プレバイオティクスの摂り方に正解はひとつではありません。けれど、1日3〜5gから始め、食事から優先し、同じ時間帯で続けるという三つの軸を押さえれば、腸は思った以上に柔軟に応えてくれます。食物繊維の目標18g/日に近づくほど、腸内の“食卓”は豊かになり、便通や睡眠、気分の底上げへと静かにつながっていきます。[2,1]

参考文献

- NHK首都圏ナビ. 2018・2019年国民健康・栄養調査に基づく日本人の食物繊維摂取量(成人中央値約13g/日)と目標量の解説. https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20240307b.html

- 消費者庁 機能性表示食品データベース(フラクトオリゴ糖の機能性評価・採用文献の概要: 有効摂取量3g/日、ビフィズス菌の増加、便通指標の改善など). https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc02/?recordSeq=42410291010900

- 日本医事新報社. プレバイオティクスの定義と代表例(難消化性オリゴ糖・一部の食物繊維、イヌリン、FOS、GOS 等). https://www.jmedj.co.jp/premium/toku/data/495353/

- J-STAGE. 短鎖脂肪酸(SCFA)の基礎:食物繊維・難消化性オリゴ糖の発酵産物であり、腸管機能・代謝調節に関与. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jim1997/16/1/16_1_35/_article/-char/ja/

- 国立健康・栄養研究所(現・国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所)e-ヘルスネット等. 国民健康・栄養調査における日本人の食物繊維摂取状況に関する情報. https://www.nibiohn.go.jp/eiken/hn/modules/smartfaq/category.php?categoryid=1&start=60

- 日本医事新報社. シンバイオティクス(プロバイオティクス+プレバイオティクス)の概念と相乗効果. https://www.jmedj.co.jp/premium/toku/data/495353/