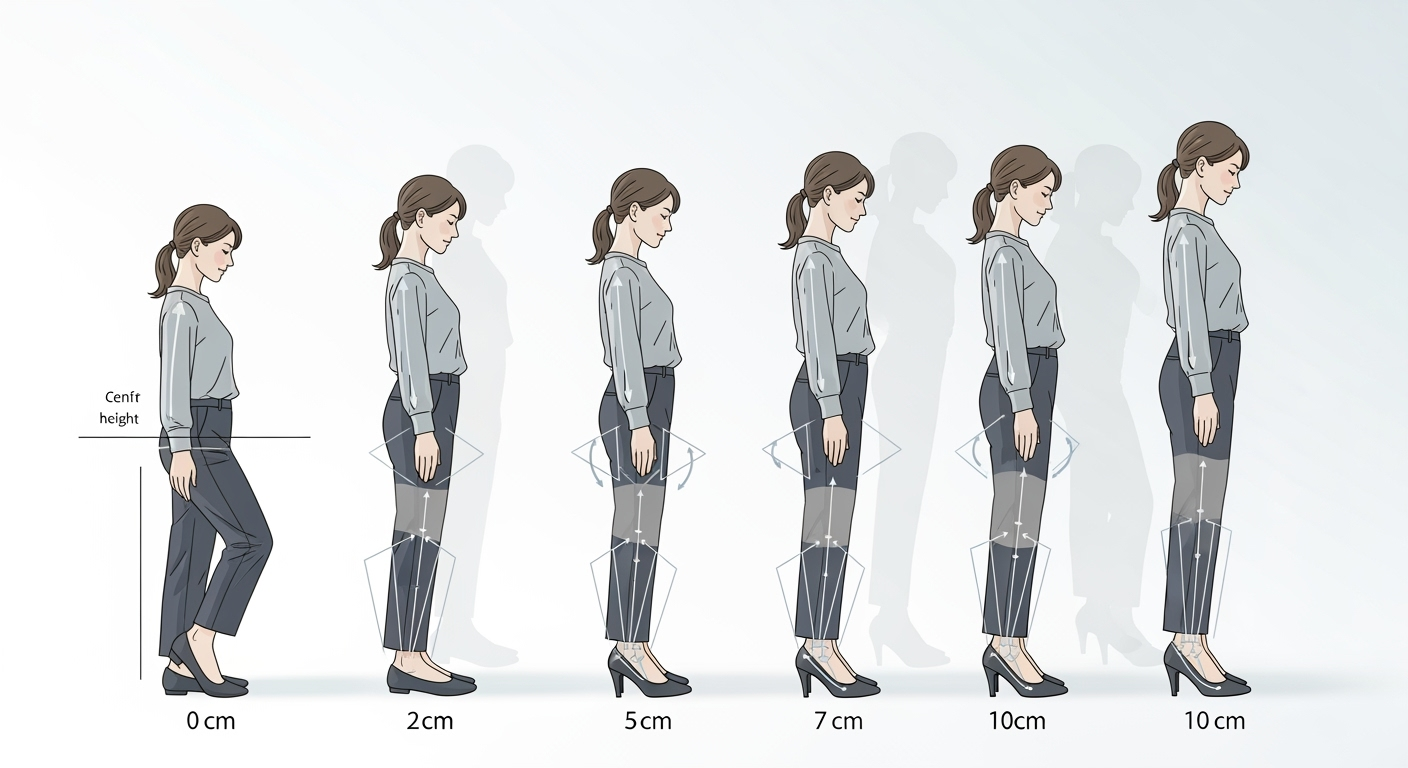

ヒールの高さが体に与える基本効果

研究データでは、ヒールが7cmを超えると前足部(つま先側)への荷重がフラット靴比でおよそ1.5〜2倍になる報告があります[1]。さらに、膝関節の内側にかかる負担が約10〜20%増えると示した分析もあります[2,3]。数字はドライですが、実感としてうなずける人も多いはず。編集部が各種データと実物検証を重ねたところ、高さごとに“見え方の効果”と“体への影響”には明確な傾向が見えてきました。

ヒールは敵か味方か、という二元論では語り切れません。ポイントは「高さ別に効果が違う」こと。スタイルアップの満足感もあれば、足や腰のコンディションとの駆け引きもある。だからこそ、年齢やライフステージの変化で選び方をアップデートする価値があるのです。本稿では、0〜10cmを目安に高さ別の特徴を整理し、TPOに合わせた現実的な選び方と、痛みを減らすフィッティングのコツまでを、感覚だけに頼らずお届けします。

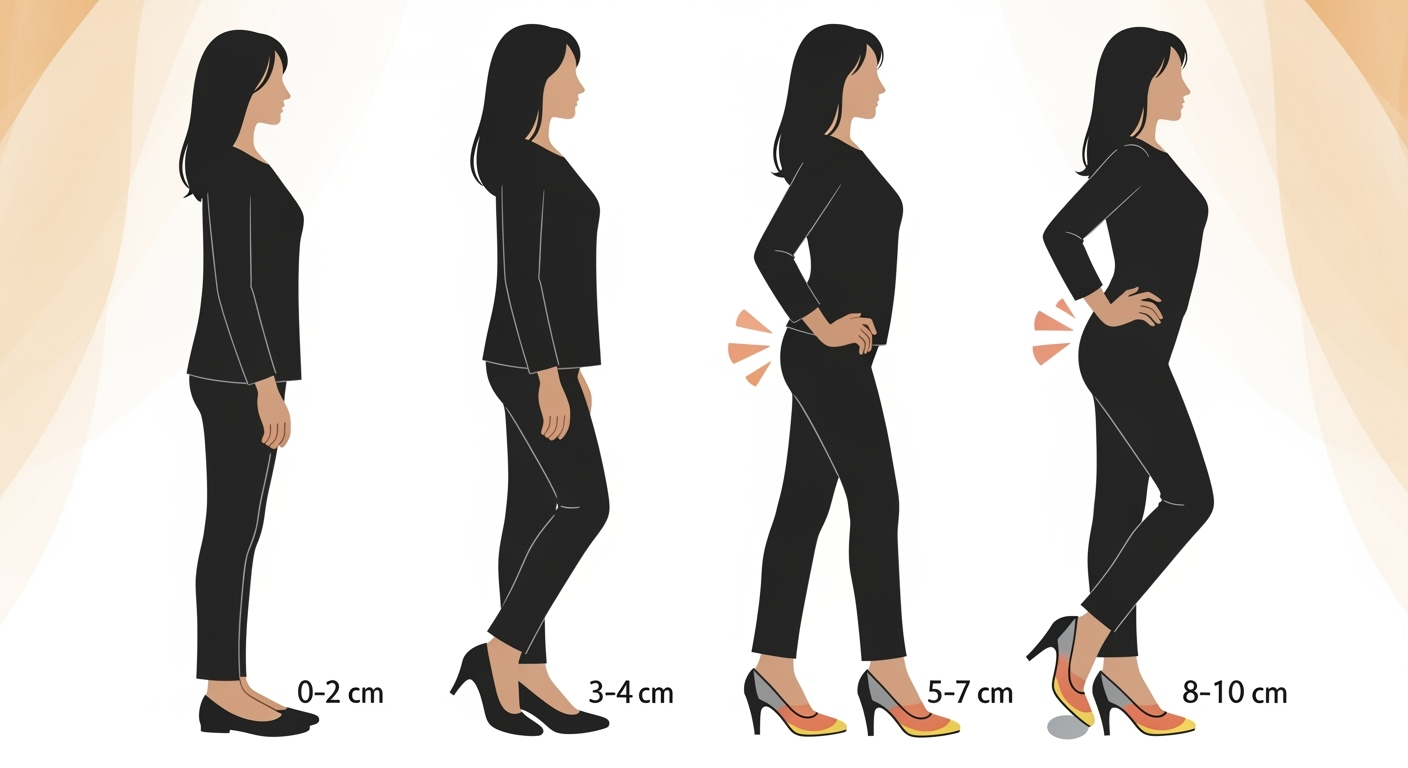

ヒールを履いたときのからだの変化は、大きく「重心移動」と「関節の角度変化」、そして「視覚・心理効果」に分けて考えると整理しやすくなります。研究データでは、ヒールが高くなるほど重心が前へ移動し、母趾球付近の圧力が上がることが一貫して観察されています[4,1]。これはふくらはぎや大腿前面の筋活動を高め[4]、同時に足首の可動域を相対的に制限します[5]。その結果、長時間の立位や移動では疲労感が早く訪れやすくなります。

重心と関節負荷の変化

高さが増すほど骨盤はやや前傾し、腰椎の前弯が強まりがちです[4]。膝は軽く曲がる傾向があり[5]、膝の内側にかかるモーメントが増えるという研究もあります[2]。3〜4cm程度では日常動作の効率低下は小さく、歩行スピードや歩幅も実用域に収まることが多い一方[3]、7cm前後からは前足部の負担増と足首の安定性低下が目立つ印象です[1,6,8]。もちろん個人差はありますが、数値と体感の両方でこの境目は感じやすいラインです。

視覚・心理効果のスイートスポット

服の見え方に直結するのが脚のラインと重心位置の“錯視”です。3〜5cmの適度な高さは、ふくらはぎの曲線をわずかに引き上げて縦のラインを作り、スカートでもパンツでもまとまりが良くなります。ヒールの高さが上がるほど脚長に見えやすいのは事実ですが、ピンヒールなど先端の接地面が小さいと歩行の安定性が落ち、所作が硬くなると印象面のメリットを相殺します。高さと形状のバランスが、見え方の効果を最大化する鍵です[7]。

高さ別効果ガイド(0〜10cm)

0〜2cm:素足感覚に近い安定域

ほぼフラットに近い高さは、通勤の移動や立ち仕事の多い日にも頼れる相棒です。足底全体で体重を受けられるため、足指が使えて姿勢の微調整がしやすいのが利点。見え方の面ではキリッとしたエッジは出にくいものの、ポインテッドトゥや深めの履き口を選べば、フラットでも十分にシャープな印象を作れます。ボリュームのあるワイドパンツやマキシ丈と好相性で、抜け感のある大人のカジュアルにまとまります。

編集部で移動距離1万歩超の日に検証したところ、2cmのローヒールはふくらはぎの張りや腰の重さが最も出にくいという実感がありました。長時間の徒歩や子どもの送迎、出張の乗り換えなど、現実的なタスクが重なる日にはこのゾーンが心強い選択です。

3〜4cm:日常と美しさの交差点

高さ別効果の“黄金比”とされることが多いのが3〜4cmです。歩きやすさを保ちつつ、ふくらはぎのラインがわずかに引き上がり、ミディ丈スカートやクロップドパンツの裾が軽やかに見えます。骨盤の前傾が強くなりすぎない範囲で重心が上がるため、オフィスの行き来や会議、外回りまで幅広く対応可能。太ヒールやブロックヒールと組み合わせれば安定感が増し、会食での立ち座りや階段の昇降もスムーズです[7].

体への影響は控えめとはいえ、足幅が合わないと前滑りが起きやすく、母趾球の圧痛につながることも。中敷きで前滑りを抑え、つま先には5〜10mmの余裕を持たせると快適性が伸びます。

5〜7cm:存在感とリフトアップの主力

この高さは視覚効果が一段とわかりやすく、脚の縦ラインが強調され、全身の重心が上がって見えるためオンの装いに映えます。テーパードパンツやタイトスカートがすっきりまとまり、ジャケットの構築感とも好バランス。ただし、前足部の荷重増と足首の安定性低下は無視できません。通勤往復+オフィスでの立ち時間が長い日は疲労が蓄積しやすく、帰宅時に足裏の焼けつくような痛みを訴える声も[1,6,8]。

編集部の検証では、同じ7cmでもプラットフォーム(前底)3〜5mmの有無で体感が変わることを確認しました。前底が薄くでもあると足首の角度がわずかに緩み、つま先側への突っ込みが減るため、終日着用の現実味が上がります。ホールド力の高いストラップや甲深デザインを選ぶのも有効です。

8〜10cm:非日常の華やかさと引き換え条件

フォーマルやイブニング、撮影や登壇など「印象優先」のシーンで力を発揮する高さです。横から見た脚線のメリハリが強まり、写真やステージ映えの満足度が高い一方で、関節角度の変化が大きく、足首の捻れやすさ、膝・腰の負荷増は避けられません[3,2]。徒歩移動が短い日、タクシー移動中心の日、座る時間が長い日など条件付きで採用すると、メリットだけを上手にすくえます。

ポイントは、前滑りを抑えるフィット調整です。つま先の余りが大きいと足が前に流れて爪先を圧迫し、痛みが加速します。ジェルパッドで母趾球の圧を分散し、ヒールカップに踵が「カチッ」と収まるサイズを選ぶこと。着用前に足首回りとふくらはぎのストレッチを入れておくと、歩き出しの硬さが和らぎます。

シーン別の選び方とフィッティングの現実解

オフィス・会議:3〜4cmの“仕事が進む”高さ

人と会う、立ち座りが多い、フロア内の移動もある――そんな日常の中核には3〜4cmが心強い武器になります。黒やネイビーなど落ち着いた色のブロックヒールを軸に、つま先をややシャープに。足元に少しだけ緊張感が出て、スラックスのセンタープレスやタイトスカートの直線がきれいに通ります。会議室の入退室や資料配布で歩数が嵩んでも、姿勢が崩れにくいのがこの高さの実益です。

フィットでは、踵が浮かないことを最優先に。試着時に薄手のソックスとストッキングでそれぞれ歩いてみると、実務での差が見えます。インソールを足すなら、土踏まずの支えがあるタイプを薄く。厚すぎると前滑りの原因になります。

移動が多い日:0〜2cmで服のバランスを整える

外回り、展示会、出張の乗り換えなど、現実的に歩数が増える日は0〜2cmへ。ボトムの丈と形で印象は十分に作れます。クロップドのテーパードで足首を出せば軽快に、フルレングスのワイドパンツなら甲を少し覆う甲深デザインで面積を調整。バッグやベルトで金具の光を一点足すと、フラットでも締まって見えます。帰宅後のだるさが段違いに軽く、翌日のパフォーマンスに響きにくいのも見逃せないメリットです。

歩き方は、踵からそっと置き、母趾球で体重を受けて、親指で床を押し出す意識に。膝を突っ張らず、骨盤をほんの少し前に送るとリズムが整います。足指が使えるフラット域は、フォームを整える練習としても最適です。

式典・特別な夜:5〜7cmをメインに、8cm以上は条件付き

写真に残る日や舞台に立つ日は、5〜7cmが頼れる主役。ドレスやセットアップのボリュームに対して、足元が負けない存在感を出せます。会場までの距離が短い、もしくはタクシー移動中心なら8〜10cmの投入も選択肢に。いずれも、甲深・ストラップ・アンクルホールドなど“止める仕組み”のある一足を選ぶと、所作が安定して印象の良さが長持ちします。前底がごく薄く入ったタイプは、見た目を損ねず接地角をわずかに緩められるため、足裏の痛みを和らげる現実的な解です。

準備として、前夜に足首を大きく回し、ふくらはぎと足裏(母趾球—土踏まず—踵)を軽くほぐしておくと、当日の立ち姿が変わります。帰宅後は冷却と軽いストレッチでリカバリーを。翌日に疲れを持ち越さないルーティンが、ヒールとの長い付き合いを助けます。

まとめ:高さを“使い分ける”と自由が増える

ヒールは、上げるか下げるかの二択ではありません。0〜2cmは移動の自由、3〜4cmは仕事が進むバランス、5〜7cmは印象を引き上げる力、8〜10cmは特別な場での華やぎ。高さ別効果を知れば、目的に合わせて“今日はこの高さ”と戦略的に選べます。痛みや我慢で語られがちなヒールですが、条件を整えれば味方になってくれる道具です。

明日の予定表を眺めて、一日の歩数や会う相手、移動手段を思い浮かべてみてください。必要なのは万能の一足ではなく、頼れる選択の軸です。クローゼットのラインナップを高さ別に見直すことから、あなたの自由が少し増えていきます。

参考文献

- The distributions of foot pressure with different heel heights; increased forefoot pressure with higher heels. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3820172/

- Kerrigan DC et al. Knee joint loading increases with higher-heeled shoes; risk implication for knee OA. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22169388/

- Systematic review and meta-analysis on biomechanical effects of high heels on lower limbs. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33548909/

- Systematic review of biomechanical effects of wearing high-heeled shoes (COM shift, muscle activation). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4713782/

- 2014 Japanese study (J-Stage): habitual vs non-habitual high-heel users; posture, knee flexion, ankle ROM changes. https://www.jstage.jst.go.jp/browse/cjpt/2014/0/_contents/-char/ja?from=36

- Review on high-heeled walking and balance/gait control; balance can be impaired. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7602679/

- Japanese study on heel shape (thin vs thick heels) and stability, peak load, and subjective ratings. https://www.jstage.jst.go.jp/article/kasei/69/0/69_216/_article/-char/ja/

- Study on balance impairment when wearing high-heeled shoes. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23520300/