相対湿度が60%を超える環境では、ダニやカビが一気に増えやすいことが研究データで知られています[1,3]。日本では梅雨から夏にかけて湿度が高く、押し入れやクローゼットの奥は通気が悪くなりがちです。編集部が公開データや学術知見を読み解くと、季節物の劣化を防ぐ鍵は「湿度・温度の管理」「しまう前の清潔」「素材に合う容器」の三つに集約されました。言い換えると、箱や袋を増やす前に、環境と手順を整えれば、保管の失敗は大きく減らせます。忙しい日常ではつい“入る場所に押し込む”になりがちですが、湿度は50%台[2]、しまう前は完全乾燥[1]、容器は通気と防湿を両立させる——この基本が、来シーズンの快適さを決めます。

きれいごとでは片付かない「季節物」問題

季節が変わるたび、クローゼットの前で立ち尽くすあの感じ。予定と天気、家族の予定、衣替えのタイミングがずれると、半袖とニットが同居し、扇風機のコードがコートの裾に絡む。編集部の取材メモを読み返すと、「片づけたのに、次の年に出したら黄ばんでいた」「クリーニングのビニールを外さずにしまってカビた」という声が目立ちます。感情と現実がぶつかる瞬間はあるけれど、実は保管はセンスではなく条件設計の問題です。肌寒い日が続いたら厚手を出す、湿度が高くなる梅雨入り前に春物をしまう、といった外部の指標を目安にすれば、判断の迷いも減らせます。編集部Aは、梅雨前の週末を「保管デー」と決め、洗う・乾かす・しまうを一気通貫で終える流れに変えてから、無駄な買い替えが減りました。むずかしく見える季節物の保管も、仕組みにしてしまえば、気持ちも空間も軽くなります。

湿気・害虫・劣化。保管の科学

湿度と温度をコントロールする

研究データでは、ダニはおおむね湿度60%以上[1]、室温25℃前後で増えやすく[2]、カビは湿度が高い状態が続くと活発になります[3]。つまりクローゼットの理想は、温湿度計で状況を可視化し、相対湿度を50%台に保つ[2]こと。晴れた日に扉を開けて空気を入れ替え、床からの湿気を避けるために底面にすのこや棚板を挟みます。密閉容器を使う場合も、内部にシリカゲルなどの乾燥剤を入れて、色が変わったら天日に干して再生させると維持コストが下がります。除湿機を併用するときは、夜間に短時間回して湿度を下げ、翌朝に扉を開けて一度空気を入れ替えると効率的です。

清潔にしてからしまう

衣類や寝具に残った皮脂や汗は、時間の経過で酸化し、黄ばみやカビの温床になります。しまう前に「洗う」「すすぐ」「完全に乾かす」を徹底すると、来季のリセットが驚くほど楽になります[1]。クリーニング後のビニールは通気性がないため、必ず外してから保管を。自宅洗いでは洗剤量を適正にし、すすぎをきちんと行うことで残留成分を減らせます。厚手のニットやダウンは内部まで乾燥させるのが肝心で、扇風機の風を当てながら半日以上かけて乾かすと失敗が減ります。編集部Bは、以前ダウンを半乾きで圧縮してしまい、翌年に匂いに泣いた経験があります。以降は風通しの良い場所で1日置き、羽毛を軽くほぐしてから収納するルールに変えました。

素材に合う容器と薬剤を選ぶ

通気が必要なウールやカシミヤは不織布の衣装ケースと相性が良く、湿気を避けたい書籍や家電は密閉容器+乾燥剤の組み合わせが安心です。衣類用防虫剤は成分に種類があり、併用すると匂い移りや効果低下を招くため、同一成分で統一します。ラベルにある使用量の目安を守り、衣類の上に置いて蒸気が全体に行き渡る配置に。レザーや和装は防虫剤が直接触れないよう薄紙で包むと色移りを防げます。紙の箱は酸性劣化で黄変のリスクがあるため、長期保管は中性のアーカイバルボックスや不織布カバーが安心です[4]。

アイテム別・季節物のベスト実践

衣類(ウール・カシミヤ・ダウン・レザー)

ウールやカシミヤはブラッシングで埃と花粉を払い、毛並みを整えてから中性洗剤でやさしく洗います。平干しで完全に乾いたことを確認したら、畳んで不織布ケースへ。ハンガー保管は重みで肩が出やすいため、厚手は畳むのが無難です。ダウンは表面の汚れ拭きと陰干しで湿気を抜き、羽毛をほぐして空気を含ませます。圧縮は避け、通気する袋に入れてつぶれを防ぐとふくらみが戻りやすくなります。レザーは専用クリームで油分を補い、直射日光を避けた風通しの良い場所で保管します。カバーは不織布にして、ビニールの貼り付きや蒸れを避けるのがコツです。編集部Cは、レザーのジャケットを紙箱で長期保管して乾燥割れを招いた経験から、今は湿度計のあるクローゼットの上段に移し、年に一度のケアで状態を保っています。

寝具(羽毛布団・毛布・ラグ)

羽毛布団は天日干しや乾燥機で湿気を抜き、圧縮はできるだけ避けると復元がスムーズです。どうしても圧縮する場合は短期間にとどめ、バンドで軽く押さえる程度に。収納ケースの四隅に乾燥剤を置き、押し入れの上段に。毛布やラグは洗って乾かし、不織布バッグに入れます。ラグは巻き芯を使って巻くと折りシワと毛倒れを防げます。ダニが気になる場合は、しまう直前に高温乾燥モードを活用し、冷めるまで袋に入れないのがポイントです[1]。

季節家電(扇風機・ヒーター・加湿器・除湿機)

扇風機は羽とガードを外して水拭きし、完全に乾かしてからコードを緩やかに束ね、元箱か密閉コンテナへ。ヒーター類はホコリを除去し、発熱部や吸気口の汚れを取り除いたうえで、防錆のために乾燥を徹底します。加湿器はタンクとフィルターの水垢とバイオフィルム対策が要。取扱説明書に沿ってクエン酸洗浄などを済ませ、完全乾燥してから通気穴のある箱に保管します。除湿機はタンクを空にし、フィルターを洗って乾かした後、直射日光を避けた場所に。家電は概して湿気と埃が故障のもとになるため、清掃と乾燥をワンセットにするだけで寿命が延びます。

行事飾り・アウトドア用品(ひな人形・クリスマス飾り・キャンプ道具)

ひな人形は素手で触れると皮脂が付着するため手袋を使い、やわらかな刷毛で埃を払ってから中性紙と不織布で包みます。箱の内部に乾燥剤を入れ、押し入れの上段に。クリスマス飾りのLEDライトはねじれと圧迫が断線の原因になるため、ゆるく束ねてパーツごとにジッパーバッグで区切ると絡まりが減ります。テントや寝袋は完全乾燥が最優先で、晴天日に陰干ししてから収納を。撥水は汚れを落としてからスプレーで補い、来季の撤収が簡単になるようペグやガイラインを個別袋にまとめておきます。

クローゼット運用と時間術:戻せる仕組みにする

ゾーニングとラベリングで迷いを減らす

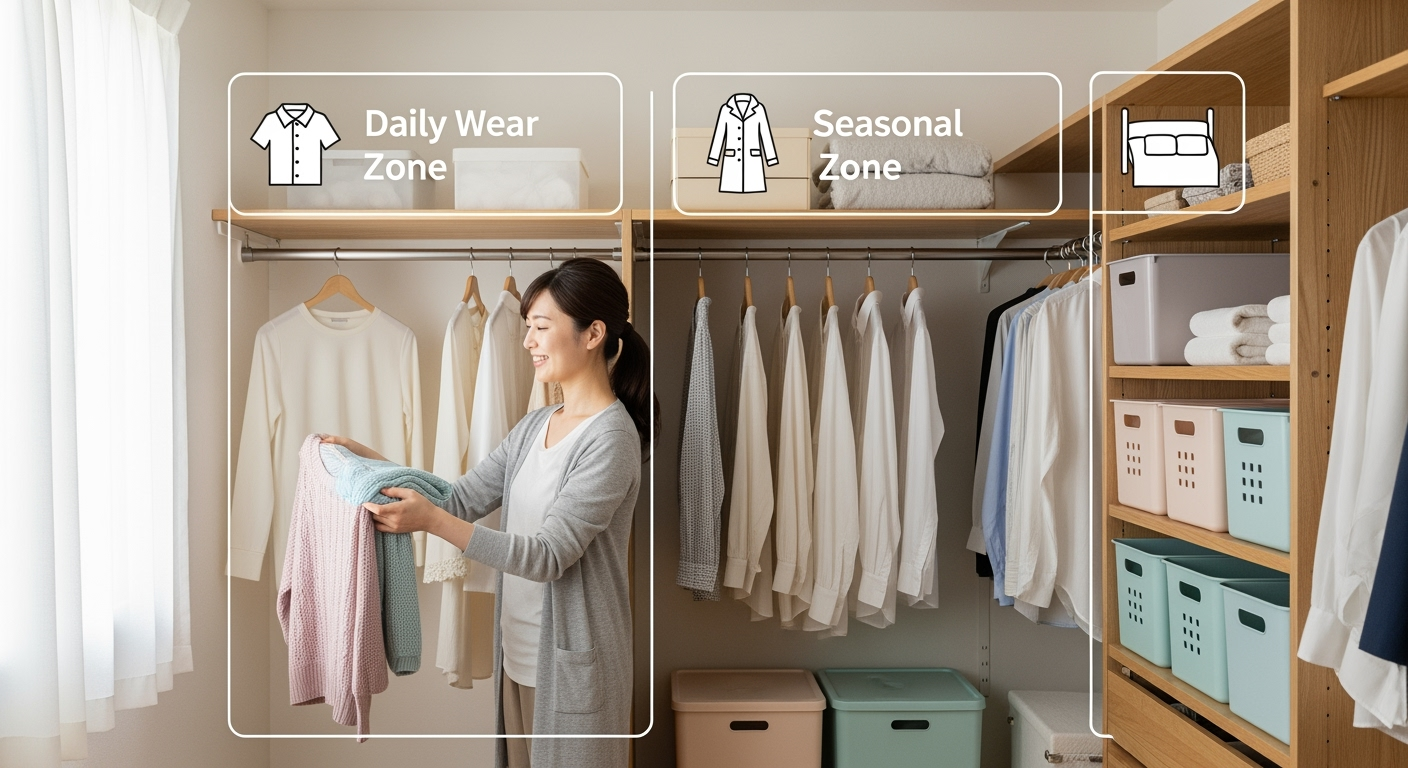

保管の成否は、しまう瞬間の迷いをどれだけ減らせるかにかかっています。よく使う日常服は手前の中段、重い寝具は上段、湿気の影響を受けやすい思い出箱は床を避ける、といったゾーニングの原則を決めます。ケースの外側に季節と中身を書いたラベルを貼ると、家族の誰が戻しても定位置に帰る仕組みができ、散らかりにくくなります。新しい季節物が増えたら、同じカテゴリから一つ手放す「ワンイン・ワンアウト」を意識すると、容量オーバーの慢性化を防げます。迷うときは、同じ機能を持つアイテム同士で比較し、使った回数や手入れの手間、着たときの自分の気持ちを基準に選ぶと納得感が残ります。

年2回の「保管デー」をルーティン化する

衣替えは思い付きでは終わりません。春夏・秋冬の切り替え時期に、半日を「保管デー」として予定に書き込み、洗う→乾かす→しまう→記録するを流れ作業にします。朝に洗濯機を回し、天気の良い時間に乾かし、午後はケースの乾拭きと乾燥剤の更新、夕方に収納とラベル更新という順番にすると、一日で完走できます。最後にスマホで中身の写真を撮ってアルバム名に「2025春 夏物・上段右」などと入れておくと、次の季節に探す時間が短縮されます。編集部では、このアルバムを家族で共有して、誰でも取り出しから返却までできるようにしています。時間の先払いは少し大変ですが、翌シーズンにあれこれ買い直すコストと迷いを先回りで減らす投資になります。

まとめ:次の季節を、少し軽く迎えるために

季節物の保管は、気合いや性格ではなく、環境と手順の設計で決まります。湿度は50%台をめざし[2]、しまう前は徹底的に乾かし[1]、素材に合った容器を選ぶ。この三点を守るだけで、来季の「出したら残念」が大きく減ります。完璧でなくて大丈夫。まずは次の週末を「保管デー」にして、よく使うカテゴリー一つだけを対象に、洗う・乾かす・しまうを通しでやってみませんか。次の季節に箱を開けたとき、清潔な手触りとにおいが返ってくる。その小さな成功体験が、家全体の循環を回しはじめます。今日のひと手間が、数カ月後の自分を楽にする——そう思えたら、季節の移ろいが少し楽しみになります。

参考文献

- 東京都保健医療局. 室内環境におけるアレルゲン対策(ダニ対策・寝具の乾燥・掃除の推奨など). https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/allergy/measure/indoor.html

- アトピーサポートグループ 近畿. 住まいとダニ対策(ダニの好む環境・推奨湿度50~60%など). https://www.nichikinki.com/info/house.html

- J-STAGE|住総研研究論文集. 建材表面におけるカビの発生しやすい温湿度条件に関する実験的検討. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jusokennen/20/0/20_9219/_article/-char/ja/

- 株式会社 資料保存器材. アーカイバル容器の選び方(酸性紙による劣化とアーカイバルボードの有効性). https://www.hozon.co.jp/archival/select.html