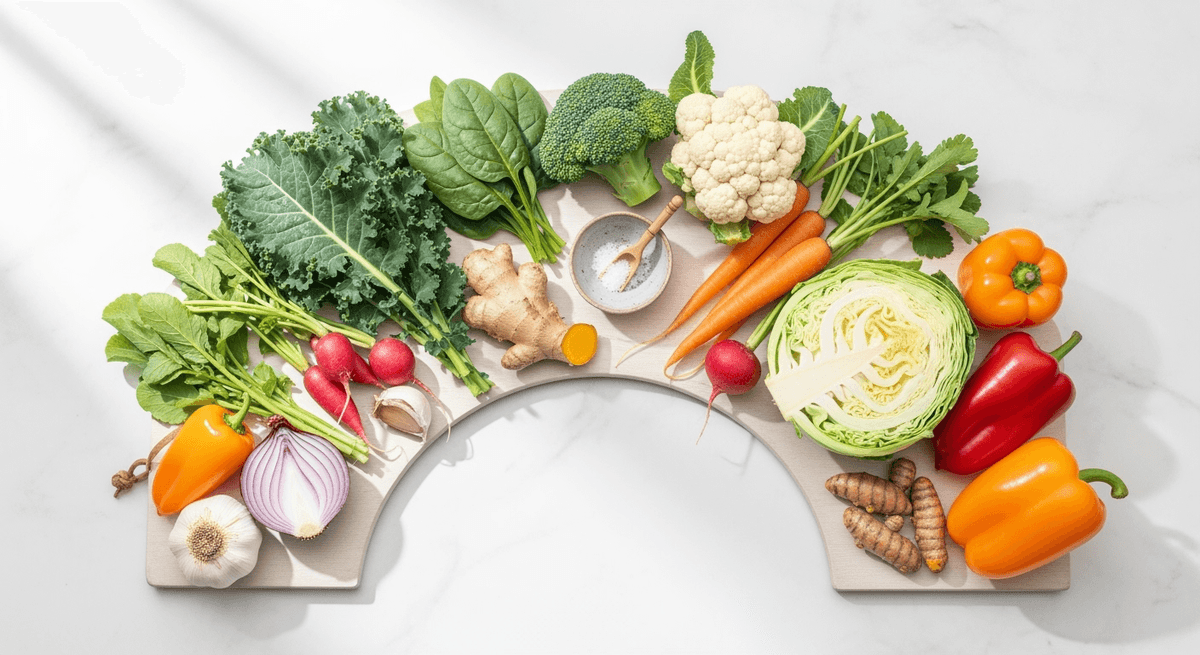

腸活×野菜の基本:量だけでなく「質」をそろえる

医学文献によると、腸内で短鎖脂肪酸(酪酸・酢酸・プロピオン酸)を生みやすい食物繊維を継続してとると、蠕動運動や腸粘膜のエネルギー代謝が整い、便性状も安定しやすくなります[4]。野菜はその最有力の供給源ですが、「水溶性」「不溶性」のバランスがポイントです。水溶性は発酵されやすく、腸内細菌のエサになって短鎖脂肪酸を生み、不溶性は便のかさを増やして出す力を助けます[1,4]。実践では両者を日々の食事で組み合わせる意識が有用とされます[1]。

もう一つの鍵が「発酵性デンプン(レジスタントスターチ)」。加熱後に冷ますと一部のデンプンが変性して小腸で消化されにくくなり、大腸で発酵されやすい形に変わります[6,5]。じゃがいもやさつまいも、里芋などの芋類は、ポテトサラダや常備菜を一度冷やしてから食べるだけで、腸活の質が上がるのが面白いところです[5]。さらにポリフェノールや含硫化合物などの「植物性ケミカル」も腸内細菌叢の多様性に関与する可能性が示唆されており、色や香りの濃い野菜を混ぜる意義があります[4]。

量の目安として、野菜は1日350gが推奨されます[3]。生野菜の大きなボウルにこだわるより、味噌汁の具や温野菜、小鉢や常備菜で分散して積み上げるほうが現実的です。腸活は「続くこと」が唯一の近道。週に2〜3回の完全リセットより、毎日の小さな選択が腸に効きます。

腸活に良い「野菜リスト」を科学で読む

ここでは、研究で示された働きや栄養素のプロファイルを手がかりに、編集部が日常使いしやすい野菜をグループで紹介します。数字は食品成分表の傾向に基づく一般的な目安で、品種や調理で変動します[7]。

イヌリン・フルクタン系:ごぼう、菊芋、玉ねぎ、長ねぎ

プレバイオティクスとして知られるイヌリンやフルクタンが豊富なグループです[1]。ごぼうは100gあたりの食物繊維が5g前後と高く、皮の近くまで繊維が詰まっているので、たわしで軽く洗って香りごといただくのがおすすめ[7]。菊芋はシャキッとした食感でイヌリンを多く含み、蒸してサラダにしてもよく合います[1]。玉ねぎや長ねぎは甘みのもとになるフルクタンが腸内細菌のエサになりますが、人によってはガスが出やすいこともあります。最初は加熱して量を控えめに、体調を見ながら増やすと安定しやすくなります[8]。

ねばり・水溶性リッチ:オクラ、モロヘイヤ、山芋(長芋・大和芋)

ぬめりの主成分はペクチンなどの水溶性食物繊維が中心[1]。オクラは刻むほど粘りが出て、納豆やめかぶに合わせると腸内細菌にとっての「多様なごはん」になります。モロヘイヤはさっと湯通しして刻むだけで一品に。山芋はすりおろしでのど越しよく食べられ、火を通すとホクホクの食べごたえに変わります。水溶性が不足しがちな食卓に、少量足すだけでバランスが整いやすくなります[1,4]。

アブラナ科の力:ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツ、キャベツ

食物繊維に加えて、グルコシノレート由来の含硫化合物やポリフェノールが多く、腸内細菌叢の多様性向上に関与する可能性が研究で示唆されています[4]。ブロッコリーは房だけでなく茎も繊維が豊富で、ピーラーで外側を薄くむけば甘みが引き立ちます。カリフラワーは米化して油と炒めると満足感が上がり、芽キャベツは小粒でも栄養密度が高い存在。キャベツは外葉ほど繊維が多いので、ロールキャベツや蒸し焼きでまるごと楽しむのが良い選択です。

根菜といも類:にんじん、さつまいも、じゃがいも、里芋

にんじんはペクチンが豊富で、スープにすると溶け出した水溶性成分まで残さず摂れます[1]。さつまいもは2〜3g/100g程度の食物繊維に加え、冷やすとレジスタントスターチが増えるのが強み[7,5]。蒸して冷蔵庫で一晩置き、朝食やおやつに。じゃがいもは一度火を通して冷やしてからサラダにすると、満腹感の持続にも寄与します[5]。里芋はぬめりのガラクタンが特徴で、水溶性寄りの食感が腸活と相性良し。煮物の煮汁ごと味わうと無駄がありません。

葉ものと乾物:小松菜、ほうれん草、切り干し大根

葉ものはかさの割に食物繊維が控えめですが、鉄やカルシウム、抗酸化成分を合わせて摂れる利点があります。小松菜は加熱してもしんなりと食べやすく、朝の味噌汁に入れるだけで野菜量を底上げできます。ほうれん草はえぐみ対策に下茹でしてから和え物に。切り干し大根は水戻しで繊維がぎゅっと濃縮された乾物の代表。戻し汁もスープに回すと、溶け出た成分まで活用できます[7]。

番外編として、きのこ類のβグルカンは食物繊維として腸活を助けます[1]。タイトルは「野菜」ですが、日々の料理では仲間として一緒に使うと、風味と食感の多様性が出て、結果的に継続しやすくなります。

日常で続く食べ方:買い方、下ごしらえ、盛り方

腸活は一度に劇的な変化を求めず、生活のリズムに寄り添わせるのが現実的です。買い物の段階では、ごぼうや玉ねぎ、根菜のように日持ちする「ベース野菜」をまず選び、そこにブロッコリーや葉もの、オクラのような「使い切り野菜」を足すと、冷蔵庫のロスが減ります。冷凍野菜も強い味方で、冷凍ブロッコリーやカリフラワーは下処理済みで平日の時間を助けます。カット野菜を選ぶなら、原材料表示と保存料の有無を見て、できるだけシンプルなものを選びましょう。

下ごしらえは、皮をむきすぎないこと、火入れは短時間×冷ますを味方にすることがコツです。ごぼうは包丁の背で軽くこそげ、変色防止の酢水につけ過ぎない。ブロッコリーは短時間で固めにゆで、すぐ冷ます。芋類は蒸して冷蔵庫で一晩置き、翌日にサラダや炒め物に仕上げる。この一手間でレジスタントスターチの量が変わり[5]、翌朝のすっきり感に差が出ます。

盛り方は、朝昼晩で無理なく「合計350g」を組み立てるイメージが続きます[3]。朝は味噌汁に小松菜と刻みオクラ、主食代わりに冷やしさつまいもを添える。昼はブロッコリーと切り干し大根のサラダを弁当の一角に詰める。夜はごぼうと玉ねぎたっぷりのスープや、キャベツの蒸し焼きを主菜の下に敷く。どれも一品の量は控えめでも、足し算すれば必要な繊維に近づきます。編集部でこのスタイルを1週間試したところ、朝のルーティンが整ったと感じたスタッフが複数名いました(※個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません)。

より詳しい基礎知識は、腸活の核となる食物繊維の種類と働きをまとめた「食物繊維の基本」、発酵食品との組み合わせを解説する「発酵食品の取り入れ方」、便性状のセルフチェックを扱う「便秘ケアの基礎」、腸内細菌叢の多様性と生活習慣の関係を扱う「腸内フローラを整える生活」も参考になります。

よくある誤解と注意点:わたし仕様に微調整する

「野菜は多いほど良い」と思いがちですが、腸は変化に敏感です。とくに玉ねぎやにんにく、ねぎ類のフルクタンは、人によってはガスや張りを感じやすい成分です。研究データでは過敏性腸症候群の人に低FODMAP食が有効なケースが示されていますが、これは一時的な戦略であり、長期には多様な食物繊維を少量から再導入していくことが推奨されています[8]。張りが気になる時は、量を半分にし、よく加熱し、ぬめりのある水溶性野菜や芋の冷やし調理を中心に組み直すと、落ち着きやすくなります[4,5].

生野菜だけで整えようとすると、冷えやすい季節には体調と合わないことがあります。温野菜やスープに変えるだけで、体感は穏やかに。繊維を増やすときは同時に水分をこまめにとり、油を完全にゼロにしないこともコツです。オリーブオイルやごま油を少量使うと、満足感が上がり、脂溶性の栄養素の吸収も助けます[1].

サプリや単一の食材に頼りすぎるのは、短期的な安心感はあっても、長期の「続く強さ」を削ぐことがあります。今日の気分や体調に合わせて、色と食感の違う野菜を2〜3種類組み合わせる。その選択の積み重ねが、腸内細菌の多様性にとって何よりのごちそうになります[4].

まとめ:明日のかごに「腸がよろこぶ一本」を

不足しがちな食物繊維を、完璧主義ではなく現実主義で少しずつ満たしていく。それが腸活の王道です。ごぼうや玉ねぎのイヌリン、オクラや里芋の水溶性繊維、ブロッコリーの含硫化合物、そして冷やした芋のレジスタントスターチ。どれも特別な食材ではありません。買い物かごに一本、冷蔵庫の常備菜に一品、味噌汁の具にひとつ追加するだけで、1日18gの目標に近づく道は静かに、でも確かに見えてきます[1].

もし今、張りやすさや便の不安定さを抱えているなら、まずは量を控えめに、よく加熱した野菜から。そして慣れてきたら、色や香りの違う野菜を少しずつ増やしていきましょう。明日の買い物で、ごぼう、ブロッコリー、オクラのどれか一つを選ぶ。それだけで腸活はもう始まっています。あなたの腸が心地よく働くリズムを、今日の一皿から整えていきましょう。

参考文献

- 公益財団法人 長寿科学振興財団. 食物繊維. https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/shokumotsu-seni.html (更新日: 2024-12-26)

- 厚生労働省. 令和5年国民健康・栄養調査結果の概要. https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45540.html

- 楽天インサイト編集部. 一日の野菜摂取量の目標は350g!「健康日本21」. https://event.rakuten.co.jp/incentive/life/column/life_20150114.html

- 一般社団法人 日本PEG・在宅医療学会. 第4章 経腸栄養の栄養素 03 食物繊維. https://www.peg.or.jp/lecture/enteral_nutrition/04-03.html

- 井上ら. 冷却・再加熱がレジスタントスターチに及ぼす影響. 日本調理科学会誌. 2019;32:23-29. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajscs/32/0/32_23/_article/-char/ja/

- 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト(KENNETH). 食物繊維(難消化性成分)の基礎知識. https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/food/e-03-015.html

- 文部科学省. 日本食品標準成分表(八訂)データベース. https://fooddb.mext.go.jp/

- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Irritable bowel syndrome in adults: diagnosis and management (NG61). 2017 (updated). https://www.nice.org.uk/guidance/ng61

- World Gastroenterology Organisation. Global Guidelines: Constipation – a global perspective. https://www.worldgastroenterology.org/guidelines/constipation/constipation-english