なぜ「腸活」にストレッチが効くのか

医学文献によると、腸の動きは自律神経のバランスと密接に関係します。副交感神経が優位になると消化・吸収が進み、ぜん動運動が促されます[4]。ここで鍵になるのが横隔膜の上下運動です。深い腹式呼吸は横隔膜をしっかり動かし、内臓全体に穏やかなマッサージのような圧変化を与えます[5]。研究データでは、呼吸と軽い運動の組み合わせが腸管機能の改善やお腹の張りの軽減と関連する可能性が示唆されています[2,6]。数字の大小より大切なのは、毎日少しでも動かすという生活リズムそのものです。

加えて、長時間の座位は骨盤が後ろに傾きやすく、腹圧がうまくかからなくなります。これにより腸腰筋や背骨まわりが硬くなり、腹部の血流も滞りがちです。ストレッチで背骨の屈伸と回旋、骨盤の前後傾をゆるやかに引き出すと、腹部の血流が良くなり、腸が動きやすい環境が整います。ストレスについても触れないわけにはいきません。ストレスは交感神経を優位にして腸の動きを抑えがちですが、ゆっくりした呼吸とストレッチは心理的な緊張をほどき、“落ち着く感覚”が腸に波及することが期待されます[4,5]。

横隔膜と腹圧の関係を味方にする

腹式呼吸で横隔膜が下がると、内臓は穏やかに下方へ押され、吐く息で横隔膜が上がれば内臓はふわりと戻ります。この上下動が“内臓のゆりかご”のように働き、腸のぜん動を後押しします[5]。お腹を固めるより、動かして、巡らせるイメージが近道です。

姿勢・骨盤と腸の関係を整える

背骨のS字カーブが保たれると腹圧が適切にかかり、深い呼吸が入りやすくなります。骨盤の前後傾をやさしく動かすストレッチは、腰・股関節まわりの緊張をほどき、便座に座ったときの“出しやすさ”にも影響します。特別な柔軟性は必要ありません。大切なのは、反動を使わず気持ちよく呼吸が続けられる範囲で行うことです。

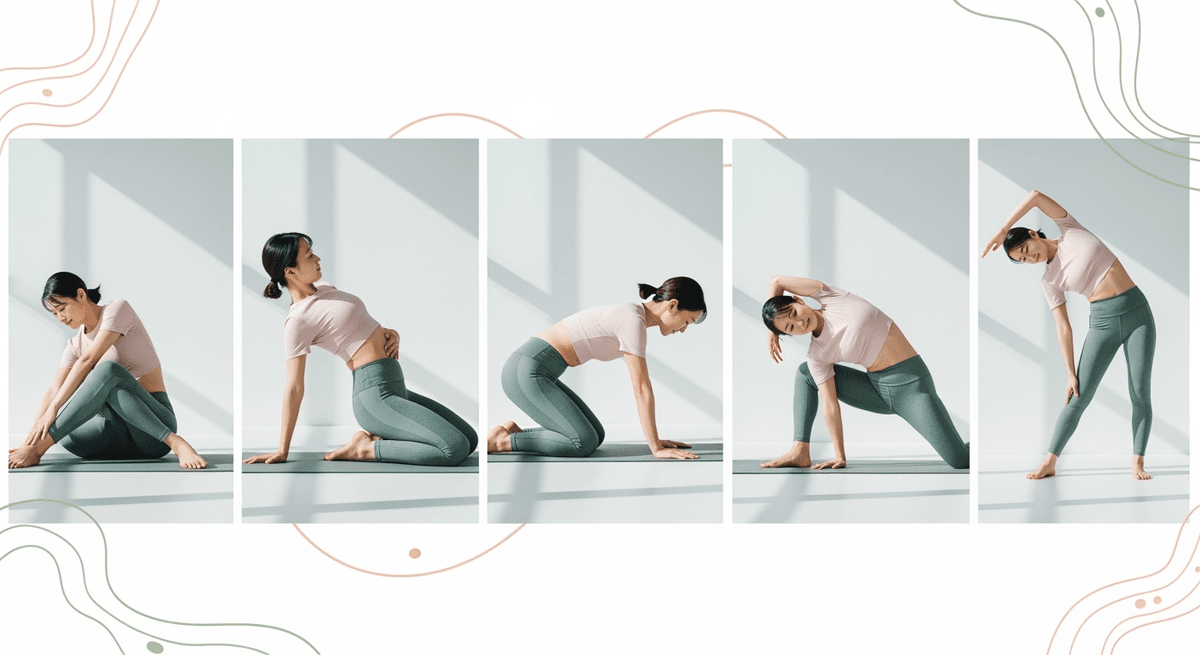

毎日できる腸活ストレッチ5選

1. 横隔膜呼吸(腹式呼吸)でスイッチを入れる

仰向けに寝て膝を立てるか、楽に座って両手をみぞおちとおへそに添えます。鼻からゆっくり息を吸い、お腹がふくらむのを感じます。次に口か鼻から長めに吐き、ふくらんだお腹が自然にしぼむのを待ちます。肋骨の下側が横に広がり、吐くときは肋骨が閉じる感覚をたどりながら、5〜10呼吸繰り返します。強く凹ませる必要はありません。“お腹が波打つ”ようなリズムが感じられれば充分です。朝は起き抜けに、夜はベッドの上で行うと、そのまま次のストレッチへ移りやすくなります。

2. 仰向けツイストでお腹の奥をほどく

仰向けで両膝をそろえて胸に近づけ、息を吐きながら膝を片側に倒します。肩が床から浮かない範囲で顔は反対側に向け、腕は肩の高さで楽に広げます。呼吸は止めずに、吐く息で腰と脇腹がじんわり伸びるのを待ちます。ゆっくり5〜8呼吸したら反対側も同様に行います。腰に不安があれば、膝の間にクッションを挟むと安心です。背骨の回旋とともに腹部の奥行きが広がり、ガス抜きにもつながる感覚が得られやすくなります。

3. キャット&カウ+骨盤前後でリズムをつくる

四つんばいになり、手は肩の下、膝は腰の下に置きます。吸う息で尾骨と胸を天井へ向けて背中を反らし、吐く息でおへそを覗くように背中を丸めます。呼吸に合わせて8〜10往復、動きを止めずに続けます。慣れてきたら骨盤だけを小さく前後に揺らし、腰の奥のこわばりを溶かします。動きは大きくなくて構いません。“気持ちよさ”が続く速さを保ち、首に力が入りすぎないように意識します。この一連の動きは、座り時間で固まりやすい胸郭や腹部をやわらかく保つ助けになります。

4. ガス抜きのポーズで下腹部をやさしく圧迫

仰向けで両膝を抱え、吐く息に合わせてももをお腹に近づけます。腰が反らないように尾骨を軽く床に向け、胸と肩はリラックス。小さく左右に揺れたり、膝で円を描くように動かしてもかまいません。3〜5呼吸を数回繰り返します。下腹部へのやさしい圧迫と解放を交互に行うことで、便意のきっかけがつかみやすくなる人もいます。朝のルーティンに取り入れると、トイレへ行く合図が作りやすくなります。

5. 腸腰筋ストレッチ(片膝立ちランジ)で姿勢を整える

片膝を床につき、反対の足を前に出して膝を90度に保ちます。骨盤を軽く後傾させてから体を前へスライドし、後ろ脚の付け根の前側に伸びを感じます。腰を反らさず、みぞおちをやや引き上げる意識で30〜40秒。呼吸は止めないまま、反対側も行います。腸腰筋がゆるむと骨盤が立ちやすくなり、腹式呼吸が入りやすい姿勢に整います。普段から反り腰や猫背を感じる人ほど、“呼吸の入り口”としての効果を実感しやすいはずです。

いつ・どれくらい・どの順番?現実解としての続け方

時間がない日でも、呼吸を含めて7分あれば十分です。朝は起床後にコップ一杯の水を飲み、ベッドやラグの上で腹式呼吸から始めると、胃結腸反射に乗りやすくなります[6]。夜は入浴後の体が温まったタイミングが狙い目です。順番は呼吸でスイッチを入れ、背骨の屈伸(キャット&カウ)、回旋(仰向けツイスト)、圧迫と解放(ガス抜き)、姿勢づくり(腸腰筋)の流れが扱いやすく、体調に合わせて短縮や延長がしやすい構成です。毎日同じでなくて構いません。“今の私に気持ちいい”を優先し、痛みが出る手前でやめることを合言葉にしましょう。

頻度は毎日が理想ですが、週に3〜4回でも変化を感じる人は多いものです。仕事の合間に四つんばいが難しければ、椅子に座ったままでも腹式呼吸と座位ツイストは実践できます。食後すぐは避け、できれば食後1時間以上空けると快適です。水分と食物繊維、そして軽い歩行の組み合わせで腸活の手応えは高まります[6,2]。呼吸を深めたい人は横隔膜呼吸の基本、骨盤まわりのケアは骨盤底筋の整え方、眠りとの関係は睡眠衛生ガイドも参考にしてください。

注意点として、腹部に鋭い痛みがある、発熱や激しい下痢・嘔吐を伴う、術後間もない、妊娠中で体調に不安があるといった場合は、無理に実践せず医療者に相談してください。慢性的な便秘や過敏性腸症候群(IBS)でも、痛みが強い日は範囲を小さくし、呼吸中心に切り替えると安心です。ストレッチは治療ではありませんが、**生活の質を整える“土台づくり”**として役立ちます。

習慣化のコツと“7分ルーティン”のつくり方

続ける最大のコツは、時間と場所を固定することです。朝は目覚ましの後にそのままベッド上で1分の腹式呼吸から始め、ラグに移動してキャット&カウを2分、仰向けツイストを左右合わせて2分、ガス抜きに1分、最後に片膝立ちランジを左右で1分。これで合計7分のルーティンが完成します。夜は入浴後に同じメニューを静かな音楽に合わせて行うと、呼吸がさらに深まり、眠りの質の変化にも気づきやすくなります。スケジュールが詰まっている日こそ、短くてよいので“途切れさせない”ことを大切にしてください。

モチベーションが上下するのは自然なことです。編集部の実践では、カレンダーに小さな丸印をつける“見える化”が継続に効きました。体調のメモを一言添えると、便通やお腹の張り、気分の波との相関が見えてきます。ルーティンを少しずつ自分仕様にアレンジし、気持ちよさの精度を上げていく過程そのものが、腸活の醍醐味です。食事面の見直しと組み合わせたいときは、腹部のハリ対策記事「お腹が張る日のやさしい工夫」もチェックしてみてください。

まとめ:ゆっくり、やさしく、でも着実に

腸活は、がんばりすぎるほど遠ざかるテーマでもあります。だからこそ、呼吸とやさしいストレッチという“最小限で最大効率”の方法を日常に差し込んでいきましょう。深く呼吸して、少し背骨を動かし、下腹にやさしい圧をかける。ただそれだけの積み重ねが、自律神経と姿勢、そして腸のリズムをそっと整えます。今のあなたにとっていちばん続けやすいのは、朝でしょうか、夜でしょうか。それを一度決めて、今日の7分から始めてみませんか。明日の体は、今日の選択の延長線上にあります。

参考文献

-

World Health Organization. Launch of new global estimates on levels of physical activity in adults (2018). https://www.who.int/news/item/05-09-2018-launch-of-new-global-estimates-on-levels-of-physical-activity-in-adults

-

Systematic review and meta-analysis on physical activity and constipation risk (PMC11583288). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11583288/

-

Systematic review/meta-analysis related to physical activity or sedentary behavior and constipation (PubMed ID: 30843436). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30843436/

-

神奈川県衛生研究所. 自律神経と生活リズムに関する解説ページ(自律神経の切り替えと消化機能)。https://www.pref.kanagawa.jp/sys/eiken/005_databox/0504_jouhou/0601_eiken_news/files/eiken_news206.htm

-

Loyola Medicine. How breathing exercises relieve stress and improve digestive health. https://www.loyolamedicine.org/about-us/blog/how-breathing-exercises-relieve-stress-and-improve-digestive-health

-

厚生労働省 e-ヘルスネット. 便秘と食習慣(食物繊維・水分・生活リズム・運動)。https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-02-010.html